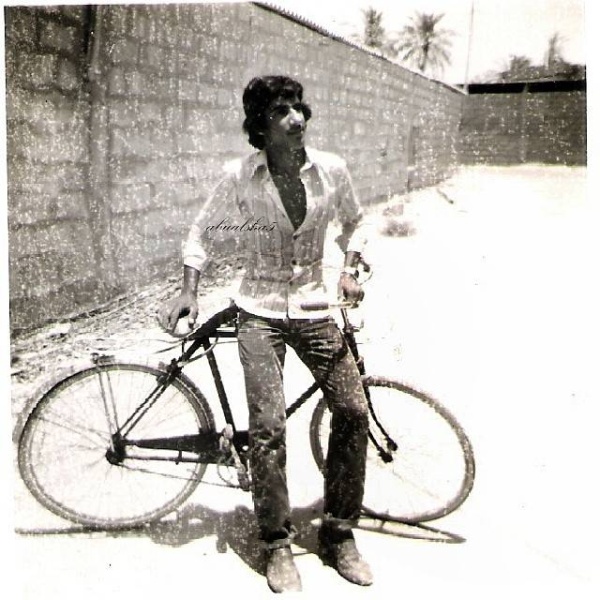

حوار: ملاك عبد الحسين عيدطالبة إعلام في جامعة البحرينعبد الحسين عيد أحمد علي بسيرة، مواليد1963، موظف متقاعد من المؤسسة العامة للشباب والرياضة، مارس هواية التصوير من سِن مُبكّر وامتدت معه هذه الهواية وشغفها على مدى السنين.البداياتفي مرحلة طفولتي كُنت أجمع الزجاج المكسور وأضع أسفله أيّ صورة تلفِتُني مِن مُلصق معيّن من المنتجات الغذائية أو غيرها، وأقوم برصّ الزجاج على الصورة ودفنه في الشمس والرجوع إليه مجدداً لرؤية هذه الصورة التي قمت بالاحتفاظ بها بطريقتي الخاصة، وهنا كانت بدايتي التي لم أُدرِك حينها انني أمتلِكُ فضولاٍ اتجّاه تأريخ الأشياء والاحتفاظ بها بطريقة معيّنة , بالإضافة إلى إنني كنت أُحِب تعليق قطعة قِماش بيضاء في فناء المنزل الخارجي وأبتعد عنها قليلاً وأُشاهد انعكاس ظلّي وأقوم بالتحرك و أخذ الوضعيات لاستكشاف هذا الانعكاس الذي كان يعكس فضولي اتجاه التصوير من دون أن أعلم.اللبنة الأولىوأيضاً في طفولتي كانت تزورنا ابنة عمتي وتستدعيني لسطح المنزل لتصويري أثناء فترة النهار وتواجد الشمس الساطعة بقرب شجرة الياسمين في بيتنا مما قد يعطي جمالاً للصورة من وجهة نظرها، ولكنني أيضاً كُنت أُضيف لمساتي التعبيرية عن طريق إعداد شطيرة من الخبز والبيض ليتم تصويري وأنا أتناولها لِتُحدث موضوعاً لِلصورة، وعلى الرغم من جهلي حينها اتجاه أساسيات التصوير إلا انني أعددت موضوعاً للصورة لفضولي واندفاعي نحو التصوير.من الفضول إلى الممارسةفي عُمر الرابعة عشر عاماً اقتنيّت أول (كاميرا) ونظراً لِعُمري الصغير لم يكُن سهلاً شراء (كاميرا) في ذلك الحين، وبدأت بتصوير أشقّائي وشقيقاتي ووالديّ وأفراد عائلتي بشكل عام، وبعض الوجوه في المنطقة.وفي عُمر السادسة عشر عاماً اشتريت آلة التصوير الثانية وكانت من نفس النوع السابق (كاميرا فيلم) وكنت ألتقطّ الصور وأنتظر تحميض الصور ورؤية اللقطة النهائية بكامل حماسي طوال فترة تحميض الصور.حين وصولي لِعُمر العشرين ما زالت طموحاتي وتوجهاتي في التصوير نحو تطلّع أكبر بحيث اشتريت (الكاميرا) الثالثة وهي أول كاميرا احترافية بالنسبة لي بحيث كنت أستطيع تبديل العدسات المستخدمة (canon AE-1)فيها، والتي اشتريتها من (دبي) عن طريق صديق ما، والتي استخدمتها كثيراً لِإخراج طاقتي التصويرية الإبداعية، والتي لم يكن استخدامها سهلاً بالنظر إلى ان المصور عليه أن يضبط الغالق وحساسية الضوء والعدسة، وبحيث كنت في نفس الفترة قد اشريت سيارة جديدة لي، مما يعني انني كنت في مرحلة اجتهاد ماديّ كبير حينها بالنسبة لعُمري الشاب.نقلة نوعيّة

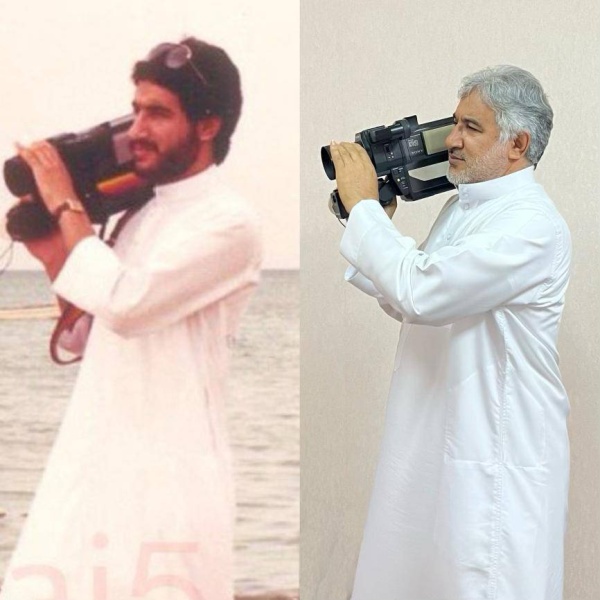

بالنظر إلى طبيعة عملي في المؤسسة العامة للشباب والرياضة فكنت احضر المباريات الرياضية القائمة، وكنت انجذب، بل وبشكل كبير جداً إلى المصورين الّذين يصورون المباريات بالفيديو فقمت بشراء أول كاميرا فيديو والتي شكّلت فارق كبير في مسيرتي في التصوير بحيث كان اندفاعي إلى تصوير كاميرا الفيديو كبير جداً للحد الذي كنت أحملها على كتفي رغم ثقل وزنها إلا أن حُبي وشغفي اتجاه تصوير الفيديو كان أكبر من كل شيء، للحد الذي كنت أصور مقاطع الفيديو طوال اليوم إلى حين انتهاء البطارية، كوني أصِف شعوري مع تصوير الفيديو بأن شيئاً ثقيلاً كان على صدري وأطلقته كاميرا الفيديو وهي تصور تفاصيل الحياة اليومية العفوية التي لا تنقلها كاميرا التصوير العادية.في الثمانينات قمت بشراء (كاميرا فيديو) وفيديو أيضاً لحفظ الملفات المصوّرة واستمريت في ممارسة تصوير مقاطع الفيديو.ومن ثمّ انتقلت من تصوير الأفلام إلى التصوير الرقمي(الديجتال) و الذي يشكّل سهولة من حيث انه لا يستدعي إلى تحميض الصور وانتظار الوقت، فذلك أدى إلى المجازفة في التصوير و أخذ اللقطات في جميع الأوقات بالنظر إلى اتساع الأفق في التصوير وعدم تقييد إبداعي كمصور لانتظار أوقات معيّنة في حين استخدام (كاميرا الفيلم) وحبس أنفاسي إلى حين جاهزية الصورة، على عكس الكاميرا الرقمية أدت إلى انطلاقي على مدى واسع من الابداع.واستمرّ هذا الاندفاع وصولاً إلى التسعينات توجّهت نحو كاميرات نيكون وعدساتها بشكل عام.ومما طوّر من مجالي هو أنني كنت أشبع فضولي من خلال شبكة الانترنت في إيجاد أيّ استفسار كنت احتاج إليه في معظم الأوقاتتوجّهات خاصةهوايتي كتصوير اوجدت لي مردوداً اجتماعياً ممتازاً؛ كوني كنت أوجده تركيزي نحو تصوير(الأماكن والشخوص) و كبار السن بدرجة كبرى لاعتقادي بأن رحلتهم قاربت على الانتهاء، وبتركيزي في التصوير على البيوت و الأماكن القديمة لتيقُّني انها سَتُهد في يومٍ من الأيام وسوف تُمحى من الوجود، وبالفعل الصور التي التقطتها وبقيَت لديّ انعكَس أثرها إيجاباً للحد الذي أصبحتُ معروفاً في منطقتي(البلاد القديم) بأنني المصور الأرشيفي للمنطقة، وبحيث أمتلك طريقي الخاص في أرشفة هذه الوجوه و الأماكن القديمة؛ بحيث إنني لا أنشرها أو أوزعها إلا بعد رحيل هذا الشخص أ المكان؛ نظراً لكون الأشياء تبرز قيمتها الكبرى بعد فقدها وخصوصاً الصور، طالما كان الشخص أو المكان أمام الإنسان لا يُدرك جماليته وقيمته على عكس شعوره حين يفقده ويعود للنظر إلى صورته سواء كان شخصاً أو مكاناً، فالصورة شيء ذا قيمة معنوية كبيرة لا يمكن تقديرها بثمن.للذكريات نصيبمن المواقف ذات الخصوصية المشاعرية الكبيرة في قلبي، هي أثناء عودة والدي أسبوعياً من السوق و الذي كان يقوم بتوصية أحد المعارف أثناء ذهابه للسوق بالمرور إلى (العميل) وهو المعرَّف بصاحب المحل او(البسطة) حينها الذي يقوم المشتري بالتعامل معه دوماً وشراء جميع احتياجات المنزل منه، فتكون اللحظة التي يدخل فيها والدي إلى المنزل حاملاً البضائع بشتّى أنواعها المختلفة بين أسبوع و الآخر، وفي تلك الأثناء كنت أصور بكاميرا الفيديو لحظة دخول والدي والتِفاف إخوتي وأخواتي ووالدتي اتجاهه و استكشاف أنواع البضاعة الجديدة.نظرة مستقبليةبالنظر لانشغالي بالنسبة لمسؤولياتي التي تكبر معي كلما كبرت في السن، وقدوم الموبايلات الحديثة مع خصائص التصوير المتطورة فيها، إلا انني لازالت أُفضّل اقتناء الكاميرا معي أينما أذهب لرغبتي في توثيق الصور واللحظات، كما ان التطلّعات لا نهاية لها وما زلت بصدد رغبة لخطة مستقبلية في تطوير أجهزتي للتصوير وشراء أجهزة تصوير جديدة تُشبِع إبداعاتي أكثر مع مرور الوقت.انعكاسات يملؤها الحُب(إحمرَّ وجههُ ودَمعت عينيّه): انعكس شغفي اتجاه التصوير على المُحيطين بي ومنهم اثنتان من بناتي اللاتي قد تخرَّجت إحداهُنَّ الآن من تخصص الإعلام وابنتي الصُغرى الأُخرى تُجري معي المُقابلة الآن لالتحاقها بتخصص الإعلام، كما انني كوَّنت ذكريات خاصة لجميع بناتي وأبنائي منذ كان جنيناً في رحم والدته حتى التحاقه بالمدرسة.مميزات خاصةأهم ما يميز المصوّر عن الشخص العادي هو أن المصور يمتلك شغف التصوير بينما الشخص العادي يمتلك فضول اتجاه التصوير.قيمة التصويران الصورة تحمل طابع معنوي كبير لا يقدّر بثمن؛ فبالصورة يمكن ان تقوم حروبٌ بين دول لمجرَّد أثرها الكبير بغضّ النظر عن وضوحها ودرجته، ولكن على الرغم من ذلك مهما بلغ تطور الموبايلات الحديثة في التصوير، لا تصل إلى خصوصية الكاميرا المتخصصة.