لم تعد منصات التواصل الاجتماعي ساحات للنقاش أو تبادل المعرفة كما وُعدنا في بداياتها، بل تحوّلت تدريجياً إلى مسارح مفتوحة لعرض الرداءة، حيث يتقدّم “المهرج” أول الصفوف، ويتبعه جمهور بالمئات والآلاف.. يصفّقون، يضحكون، يشاركون، ويطالبون بالمزيد.

من هو المهرّج؟ هو ذلك الشخص الذي لم يقدّم يوماً قيمة، لا في فكر ولا في محتوى. كل رأسماله ضحكة جوفاء، تعليق مبتذل، حركات خفيفة الظل – أو هكذا يراها متابعوه – يعيش على جذب الانتباه، بأي ثمن، حتى لو كان الثمن كرامته أو احترام الآخرين. لا مشكلة لديه في تقمّص أي دور: الجاهل، الساذج، الوقح، المتنطّع.. طالما أن النتيجة هي “تفاعل” يُترجم لاحقاً إلى أموال وإعلانات ومكانة زائفة.

المؤلم في الأمر أن هذا المهرّج لا يعمل في الظلام. هو مكشوف، معروف، نراه كل يوم، ونتساءل بدهشة: كيف لشخص مثله أن يحظى بكل هذا التأثير؟ لماذا يتابعه هذا العدد الهائل من الناس؟ الجواب، بكل واقعية: لأنه يُخاطب أسفل ما في عقولنا، لا أعلاها.

نعيش عصراً لا تُقاس فيه القيمة بما يُقال، بل بعدد من يصفّق. لا أحد يسأل: ماذا قدّم؟ بل: كم مشاهد حصل؟ لم نعد نُقيّم المحتوى بجودته، بل بانتشاره. والنتيجة؟ أصبح المهرّج رمزًا للنجاح، وصاحب الرأي العاقل يبدو وكأنه يتحدث إلى نفسه في زاوية مهجورة.

في مجتمعات فقدت البوصلة، لا غرابة أن يتصدّر المشهد من يجرؤ على السخافة، ولا مكان لمن يتمسّك بالعقل. فالخفة مطلوبة، والجدّ ممل، والضحك – ولو على حساب الوعي – صار هواية جماعية.

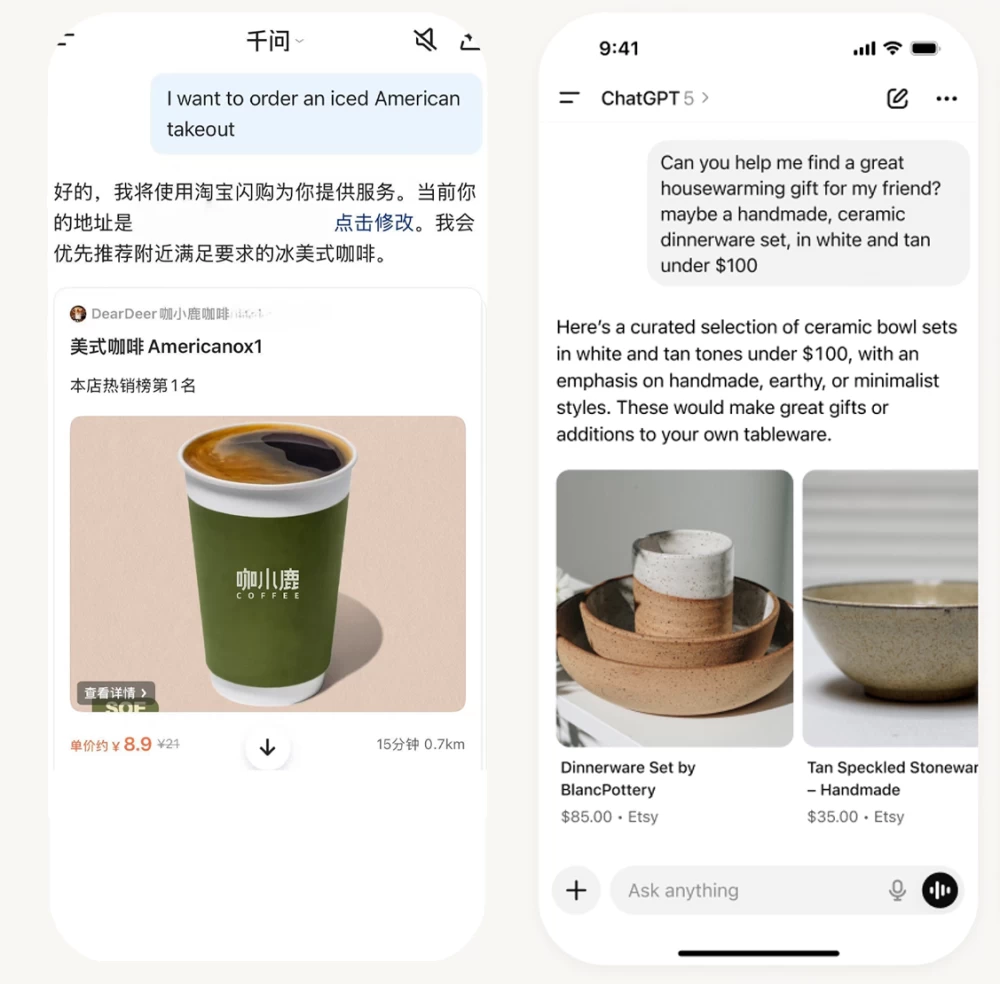

وبعد أن يعتاد على تسليط الأضواء، لا يكتفي المهرّج بلعب دوره على المسرح الرقمي، بل يتمدد نفوذه ليصل إلى الإعلانات المصوّرة، حيث يُقدّم لنا منتجات وسلعًا بأسلوب استفزازي، وكأننا جمهور بلا وعي، نُصفق لأي شيء يُقال ما دام المغلف لامعاً والضحكة مصطنعة.

نراه يُمثّل، يُبالغ، يتصنّع، بل أحياناً يُهين ذكاء المتلقي دون خجل، لأن السوق رحب، والمعلنين لا يسألون عن المضمون، بل عن عدد المتابعين. هكذا تُصنع الوجوه، لا على أساس القيمة، بل على مبدأ: من يبيع أكثر، هو من يستحق الواجهة.

وما يزيد الطين بلّة أن هذا المهرّج لا يروّج فقط لمنتج أو سلعة، بل يروّج لفوضى إعلامية مكتملة الأركان. تراه يطلّ على جمهوره بإعلان عن “حالة طوارئ لا تفوّت”، ليكتشف المتابع بعد ثوانٍ أن الطوارئ هي عرض على وجبة برغر! ثم لا يلبث أن ينشر إعلاناً آخر مصحوباً بعبارة «إذا كان قلبك ضعيفاً لا تكمل الفيديو»، ليتبيّن لاحقاً أن المشهد لا يتعدّى مراهقاً يصرخ في مسبح مليء بالبالونات!

ما بين إعلانات الرعب الكاذب، والمبالغات المفتعلة، والعناوين التي تُمارس الابتزاز العاطفي، بات المشهد الإعلاني مرتعاً للضحك على العقول لا معها. بل الأدهى، أن بعض الإعلانات تروج لمنتجات أو أنشطة تفتقر للمصداقية، أو تقدم بأساليب مضللة، والكل يصفّق ما دام “المهرّج” هو من يسوق لها.

وهنا يبرز سؤال لا يمكن تجاهله: هل نحتاج إلى قانون جديد يضبط الإعلانات التجارية التي يُقدّمها هؤلاء المهرّجون المستفزون؟

حين تتحول الإعلانات من وسيلة للتسويق إلى أداة للابتذال، وحين تُستغل جماهير ضخمة في ترويج منتجات بسطحية وسذاجة، يكون من حقنا كمجتمع أن نطالب بضوابط تضع حداً لهذا الانفلات. ليس كل من يملك جمهوراً يستحق أن يروّج، وليس كل من يجيد الاستعراض يصلح أن يكون واجهة تجارية.

القضية لم تعد رأياً شخصياً، بل شأناً عاماً يستدعي تدخّل الجهات المختصة لحماية الذوق العام وحماية العقول.

ووسط كل هذا الضجيج الإعلاني المبتذل، لا يسعنا إلا أن نتساءل:

أين ذهبت تلك الإعلانات الجميلة التي كانت تُعرض على التلفزيون؟

تلك التي كبرنا معها، رسخت في ذاكرتنا، دون أن تجرح ذوقنا، وكانت تُقدَّم بعناية، وبتصوّر يحترم العائلة والعقل، لا يُخاطب الغرائز، ولا يستفز المشاعر. كانت بسيطة، لكنها صادقة. قصيرة، لكنها مؤثرة. والفرق كبير بين إعلان يُقال بصدق.. وآخر يُصرخ به من أجل عدد مشاهدات.

وبصراحة.. لقد تغيّر الزمن، نعم. لكن ذائقتنا لا يجب أن تُسلم نفسها لهذا الانحدار، ولا بد أن نتذكّر: لسنا مجبرين على التصفيق، ولسنا عاجزين عن الاختيار.